La guerre des

étoiles selon Sakharov

Annexe 7 des Enfants du diable par J-P. Petit

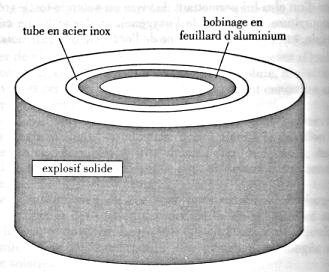

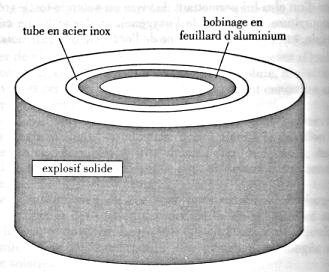

En 1951, Andreï Sakharov propose un système de

création de champs magnétiques ultraforts

basé sur le principe suivant. Un

solénoïde est logé à

l'intérieur d'un tube metallique, lui-même serti

dans une charge explosive de forme toroïdale.

Générateur

MK-1 à magnétostriction.

[Le

lecteur trouvera une description de ce dispositif dans les Œuvres scientifiques

de A.D. Sakharov, éd. Anthropos, p. 29.]

Générateur

MK-1 à magnétostriction.

[Le

lecteur trouvera une description de ce dispositif dans les Œuvres scientifiques

de A.D. Sakharov, éd. Anthropos, p. 29.]

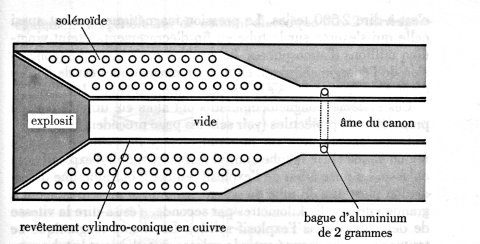

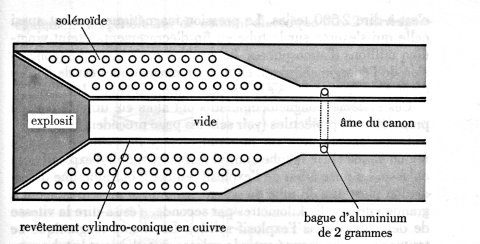

Canon à

plasmoïde d'A. Sakharov (1965) [Cf.

Œuvres

scientifiques de A.D. Sakharov, op. cit., p. 44.]

Une

décharge de condensateur dans le

solénoïde crée un fort champ

magnétique dans l'enceinte. L'explosif écrase

alors le dispositif cylindro-conique et, au-delà, le

solénoïde lui-même (l'effet serait

accru en utilisant des matériaux

supraconducteurs). Le champ magnétique se comporte alors

comme un « gaz

de photons » qui se trouve expulsé selon

l'âme du canon. Celui-ci

entraîne alors la bague d'aluminium à 100 km/s,

vaporisée sous forme

d'un plasma autoconfiné, qui devient le projectile.

Canon à

plasmoïde d'A. Sakharov (1965) [Cf.

Œuvres

scientifiques de A.D. Sakharov, op. cit., p. 44.]

Une

décharge de condensateur dans le

solénoïde crée un fort champ

magnétique dans l'enceinte. L'explosif écrase

alors le dispositif cylindro-conique et, au-delà, le

solénoïde lui-même (l'effet serait

accru en utilisant des matériaux

supraconducteurs). Le champ magnétique se comporte alors

comme un « gaz

de photons » qui se trouve expulsé selon

l'âme du canon. Celui-ci

entraîne alors la bague d'aluminium à 100 km/s,

vaporisée sous forme

d'un plasma autoconfiné, qui devient le projectile.

La

décharge d'un condensateur provoque le passage d'un courant

I dans le solénoïde de self L, ce qui

représente une énergie 1/2 L I². Le

champ magnétique au centre du système

représente alors la valeur relativement modeste de 30 000

gauss (3 teslas). Puis l'explosif est mis à feu et le tube

est comprimé radialement à une vitesse

supérieure à dix kilomètres par

seconde. Le flux magnétique, égal à

H × π R²,

où R représente le rayon du

solénoïde, doit être conservé.

La réduction du rayon du solénoïde du

fait de la compression entraîne une

élévation corrélative de la valeur du

champ magnétique.

En fin de compression, le diamètre du

solénoïde étant de 4 mm, le champ

magnétique maximal atteignait 25 millions de gauss,

c'est-à-dire 2 500 teslas. La pression

magnétique, qui est aussi celle qui s'exerce sur le tube en

fin d'écrasement, atteint vingt-cinq millions

d'atmosphères. Le rendement

énergétique (conversion de l'énergie

chimique en énergie magnétique) est de l'ordre de

50 %. Les premières expériences ont

été faites en 1952.

Ces systèmes magnétocumulatifs ont alors

été utilisés pour la propulsion de

projectiles (voir schéma page

précédente).

Un solénoïde crée un puissant champ

magnétique dans la région située entre

le tube central de cuivre empli d'explosif et la culasse. La mise

à feu de l'explosif, en bout, entraîne une

déformation plastique du tube de cuivre selon un

cône se déplaçant à grande

vitesse (dix kilomètres par seconde, c'est-à-dire

la vitesse de détonation dans l'explosif solide). Le champ

magnétique se trouve alors emprisonné entre la

culasse métallique et le tube central en cours de

déformation. Il en résulte un accroissement

intense du champ et de la pression magnétique, qui agit sur

un petit anneau d'aluminium de deux grammes enserrant le tube axial,

qui sert de guide.

L'anneau est alors transformé en un tore de plasma et

éjecté à une vitesse de cent

kilomètres par seconde. On appelle ce genre d'objet un

plasmoïde.

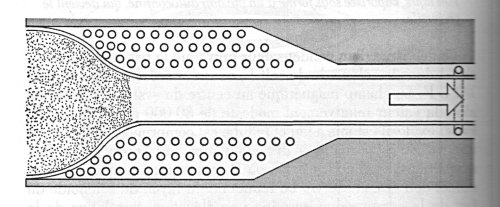

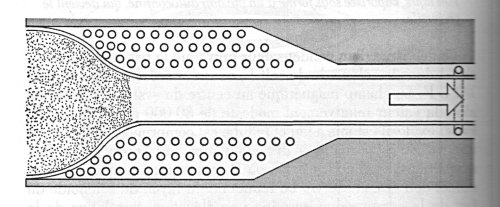

Ici

l'onde de détonation commence à comprimer le

cône de cuivre. L'énergie magnétique se

conservant, la pression magnétique croît et c'est

elle qui expulse la bague d'aluminium, vaporisée sous

l'effet des courants induits.

Ici

l'onde de détonation commence à comprimer le

cône de cuivre. L'énergie magnétique se

conservant, la pression magnétique croît et c'est

elle qui expulse la bague d'aluminium, vaporisée sous

l'effet des courants induits.

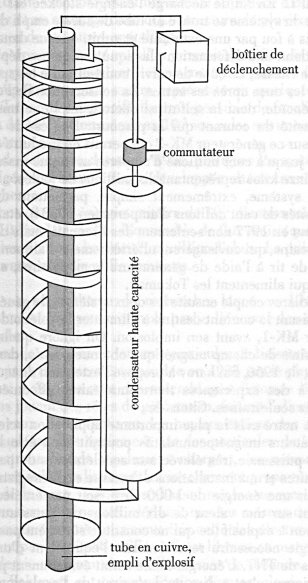

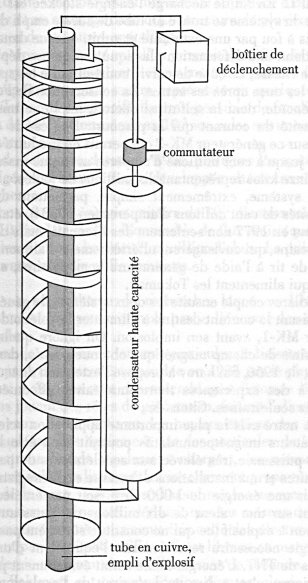

Parmi la batterie d'idées introduites par Sakharov, on

trouve également un générateur de

courant électrique MK-2 correspondant au schéma

ci-dessous :

Générateur

MK-2 d'Andreï Sakharov.

Générateur

MK-2 d'Andreï Sakharov.

Un condensateur crée une forte décharge

électrique dans un solénoïde

constitué de quelques spires à

écartement variable, et de self L. En fin de

décharge l'énergie stockée est

1/2 L I². Au centre du système se

trouve un tube de cuivre empli d'explosif qui est mis à feu

par une extrémité et subit, comme dans le montage

précédent, une déformation plastique

conique se déplaçant à très

grande vitesse. Le cône de cuivre court-circuite les spires

du sol noïde les unes après les autres. La

conservation de l'énergie dans le

solénoïde, dont la self ainsi

décroît, implique une montée de

l'intensité du courant qui la parcourt. Des essais

effectués en 1953 sur ce générateur

MK-2 ont permis de produire des courants allant jusqu'à cent

millions d'ampères avec une masse d'explosif de quinze kilos

représentant dix millions de joules.

Ce système, extrêmement simple, permettant de

créer des intensités de cent millions

d'ampères (en 1953 !), était totalement inconnu

en 1977 non seulement des Français, mais des militaires

américains, qui envisagèrent

ultérieurement d'alimenter leurs stations de tir

à l'aide de générateurs homopolaires,

semblable à ceux qui alimentent les Tokamak.

Sakharov couple ensuite les deux systèmes, le

générateur MK-2 produisant le courant

destiné à alimenter le

solénoïde d'un générateur

rateur MK-1, avant son implosion. On ignore quels ont

été les intensités de champ

magnétique obtenues, mais, dans un article datant

de 1966, Sakharov a proposé l'extension de tous ces

dispositifs à des expériences

thermonucléaires effectuées dans des

cavités souterraines. Citons-le

« À notre avis la plus importante application

scientifique des générateurs

magnétocumulatifs pourrait bien être la fourniture

d'une puissance très élevée aux

accélérateurs de particules

élémentaires et aux installations de mesure et

d'enregistrement. Pour obtenir une énergie de

1 000 GeV, soit un

téraélectronvolt, en tablant sur une valeur de

dix millions de gauss au centre d'un bétatron à

explosif (ce qui ne constitue sûrement pas une limite),

l'énergie nécessaire représenterait

l'équivalent d'un million de tonnes de TNT.

L'énergie totale serait évidemment plusieurs fois

supérieure, c'est-à-dire qu'il s'agirait de

l'explosion souterraine d'une charge thermonucléaire de

puissance "moyenne".

« Une telle explosion peut avoir lieu sans

retombées radioactives

à une profondeur quelque peu supérieure

à un kilomètre. La

dépense principale correspondrait à la

construction à une telle profondeur d'une chambre ayant un

volume supérieur à dix mille mètres

cubes et au montage dans cette structure de plusieurs milliers de

tonnes de structures métalliques.

« Il existe une possibilité que l'on pourrait

qualifier de fantastique. Au moyen de vastes lentilles

magnétiques pulsées (l'énergie du

champ à mettre en œuvre représenterait

quelques centaines de kilotonnes d'explosif), il serait possible de

focaliser un intense flux de 1018 protons,

émis en 10-5

secondes sur une surface d'un millimètre carré.

»

Ce texte de Sakharov, datant de 1966, préfigure les

systèmes à énergie dirigée

et à haute énergie

développés ultérieurement par les

Soviétiques.

Ces protons ont une énergie unitaire de 1012

électronvolts, soit 1012 × 1,6 10-19 =

10-7 joules. L'ensemble

de flux émis équivaut à

1,6 1011

joules, soit une bordée d'un millier d'obus. La puissance

est de 1016 watts, soit dix mille térawatts.

Il existe un autre thème de recherche, lancé en

1948 par Andreï Sakharov, qui pourrait avoir partie

liée avec les futures armes spatiales.

L'existence des mésons en tant que particules de liaison

à l'intérieur des noyaux d'atome a

été postulée en 1935 par le physicien

Yukawa. Les molécules sont des assemblages d'atomes

liés par des électrons jouant des rôles

de go-between, faisant l'aller-retour entre les noyaux. Selon Yukawa,

les noyaux étaient des assemblages de nucléons

liés également par des particules de liaison,

sortes d'électrons lourds (également

chargés), les mésons. La masse des particules de

liaison étant inversement proportionnelle à la

portée de la force, Yukawa, se basant sur les mesures faites

sur les dimensions des noyaux, déduisit que les

mésons devaient avoir des masses égales

à deux cents fois celle des électrons. Ces

mésons furent par la suite identifiés

à l'état libre et on montra que leur

durée de vie atteignait deux millionièmes de

seconde.

En 1948, Sakharov eut communication d'un article de Frisch (USA)

interprétant des expériences faites à

Berkeley par Powell comme un effet de catalyse mésonique.

L'idée d'une telle catalyse avait précédemment

été émise par Franck en 1947 , dans la revue Nature.

Dans les molécules, les noyaux sont liés par les

électrons. Une molécule d'oxygène, à basse

température, donc neutre, faisant intervenir des

éléments lourds ou légers, représente une

liaison due à l'échange de deux électrons.

À plus forte température, l'hydrogène s'ionise. Un

des électrons devient libre et la liaison dans l'ion n'est plus

assurée que par l'électron restant. Cette ionisation est

obtenue pour une température de l'ordre de trois mille

degrés (extrêmement faible par rapport aux

températures recherchées dans les machines à

fusion, qui sont de l'ordre de cent millions de degrés, donc

trente mille fois plus élevées).

Il est envisagé alors de remplacer l'électron de liaison

dans l'ion par un méson (suffisamment ralenti), ce qui aurait

alors pour effet, dans cet « ion mésonique », de

rapprocher les deux noyaux à une distance de l'ordre des

distances internucléons dans les noyaux, par réduction de

leur « barrière de potentiel », avec in fine

fusion desdits noyaux. Ce phénomène fut mis en

évidence en 1956 par Alvarez. Sakharov montra qu'après

cette fusion exoénergétique des deux noyaux, par exemple

de deutérium et de tritium, liés dans un ion

mésonique, le méson pouvait être

libéré en étant susceptible de créer

d'autres ions mésoniques et d'autres fusions. D'où un

processus autocatalytique dit de « catalyse mésonique

». Le tout donnant naissance au concept de « fusion froide

». Cette idée souleva un grand enthousiasme dans les

années cinquante mais se heurta malheureusement à des

problèmes de réalisation pratique, qui pourraient

peut-être être levés en fonctionnant à

très haute densité.

L'idée de Sakharov, subtile, est là pour rappeler que les

mécanismes nucléaires n'ont pas livré tous leurs

secrets, ni dévoilé toutes leurs possibilités. Le

concept de catalyse froide est familier à tout lecteur qui aura

vu s'initier une réaction de combustion d'un mélange

d'hydrogène et d'oxygène sur une mousse de platine,

à la température ordinaire, réaction qui, dans

d'autres conditions, ne s'amorce qu'à des températures se

chiffrant en centaines de degrés.

Le développement de canons à mésons, assez voisins

dans leur principe des canons à électrons, aux

États-Unis (Los Alamos) comme en URSS, apporte une nouvelle

possibilité sur la fusion à distance de cibles par faisceaux énergie.